Un quart de siècle, presque. Cela ne rajeunit personne mais je me souviens quand même. J’ai rencontré Hervé Paul un peu après avoir entendu ses chansons et, d’abord, son nom. Je me souviens de la plaisanterie qui trainait à l’automne 1997, dans les bureaux de cette maison de disques, quand il était question de son œuvre. Un autre Monsieur Paul – Henri, de son prénom – venait tout juste d’accéder à son quart d’heure de notoriété posthume en fracassant une berline et ses célèbres passagers sur le pilier du tunnel de l’Alma. Autour de la machine à café, il était même évoqué l’idée d’enregistrer un version hommage au chauffeur – Ricard In The Wind, tel en serait le titre, pour parodier le succès mondial du single larmoyant consacré par Elton John à la princesse défunte. Ça faisait sourire : il n’en fallait pas beaucoup. Mais ne nous égarons pas davantage et revenons-en à Hervé Paul.

Heureusement, il a été rapidement question de choses plus sérieuses dès que nous nous sommes croisés. Ce n’était pas souvent ; ça ne l’a jamais été. Suffisamment pour que, à chaque occurrence rare et précieuse, il m’apparaisse clairement pour ce qu’il est toujours resté : un homme habité par une passion musicale sincère et communicative, avec lequel il est toujours agréable d’engager la causette, à bâtons rompus, sur Mitchell Froom – avec lequel il avait travaillé – et donc sur Richard Thompson – dont j’étais déjà obsédé – ou sur The Plimsouls ; à propos de Ram, 1971 de Paul McCartney ou de The Plimsouls ; ou encore au sujet de Nino Ferrer – auquel il a rendu hommage en 2004 en réalisant l’album collectif On Dirait Nino – mais aussi de The Plimsouls. C’est bien cette même passion qui a poussé ce songwriter et guitariste accompli à prolonger encore, cet automne, le fil d’une discographie solo désormais éparpillée, en pointillés, sur près de quatre décennies. Dépourvu de toute trace parasite de préoccupations mercantiles, réalisé en compagnie de collaborateurs doués et d’amis fidèles – le producteur new-yorkais Mark Plati ; le batteur des Attractions d’Elvis Costello, Pete Thomas – #5 est un album qui semble n’exister que pour la seule et la meilleure des raisons : le plaisir de faire entendre ces chansons robustes et classiques, imprégnées d’influences anglo-saxonnes et interprétées avec talent dans sa langue natale.

C’est encore et toujours la même passion, stimulée cette fois-ci par les propositions du label lyonnais Simplex, spécialisé dans l’exhumation des archives rock locales, qui l’a conduit, presque de manière simultanée à se repencher sur ses jeunes années de formation au sein de Floo Flash. Moderne, résultat de ce travail de fouilles attentives, juxtapose deux témoignages imparfaits mais souvent passionnants de la non-carrière éphémère du quartette lyonnais, au cours de la première moitié des années 1980. Une face B entièrement consacrée à des instantanés, capturés sur le vif, dans les conditions précaires des concerts de l’époque, esquisse à la serpe le portrait approximatif de jeunes gens œuvrant avec une énergie communicative à la diffusion pour le moins compliquée d’un évangile mod ou power-pop en des terres francophones pas toujours très réceptives. Une mission presque impossible sans doute. En face A, les ultimes sessions enregistrées en 1985 d’un groupe au bord du split, fatigué d’avoir lutté pendant plus de cinq ans pour atteindre un objectif – signer enfin un contrat avec l’industrie discographique – dont on entend bien qu’il se révélera destructeur. Il y a quelque chose de très touchant à entendre ici les chansons traversées par les tensions, jouées entre deux chaises par une formation au bord de l’implosion, tiraillée entre la fidélité à ses amours originelles et la nécessité du compromis.

C’est encore et toujours la même passion, stimulée cette fois-ci par les propositions du label lyonnais Simplex, spécialisé dans l’exhumation des archives rock locales, qui l’a conduit, presque de manière simultanée à se repencher sur ses jeunes années de formation au sein de Floo Flash. Moderne, résultat de ce travail de fouilles attentives, juxtapose deux témoignages imparfaits mais souvent passionnants de la non-carrière éphémère du quartette lyonnais, au cours de la première moitié des années 1980. Une face B entièrement consacrée à des instantanés, capturés sur le vif, dans les conditions précaires des concerts de l’époque, esquisse à la serpe le portrait approximatif de jeunes gens œuvrant avec une énergie communicative à la diffusion pour le moins compliquée d’un évangile mod ou power-pop en des terres francophones pas toujours très réceptives. Une mission presque impossible sans doute. En face A, les ultimes sessions enregistrées en 1985 d’un groupe au bord du split, fatigué d’avoir lutté pendant plus de cinq ans pour atteindre un objectif – signer enfin un contrat avec l’industrie discographique – dont on entend bien qu’il se révélera destructeur. Il y a quelque chose de très touchant à entendre ici les chansons traversées par les tensions, jouées entre deux chaises par une formation au bord de l’implosion, tiraillée entre la fidélité à ses amours originelles et la nécessité du compromis.

Les deux occasions concomitantes étaient trop belles pour ne pas en causer avec le principal intéressé. Pour évoquer avec une lucidité dépourvue de toute nostalgie les réminiscences d’une époque peut-être pas si révolue et les bribes d’un passé assumé. Et The Plimsouls, comme de bien entendu.

Quelles étaient tes principales références musicales au début des années 1980, quand Floo Flash est né ?

Un peu avant, j’étais parti en Angleterre à Bournemouth : j’avais croisé mes premiers punks et j’avais découvert au même moment un titre des Ramones sur une compilation qui m’a énormément marqué. Ce morceau et quelques autres m’ont fait comprendre qu’il y avait quelque chose d’accessible désormais pour des gens comme moi et que je pouvais aussi essayer d’écrire des chansons. Avant, les groupes des années 1970 filaient des complexes à tout le monde : c’était des virtuoses et moi, en tous cas, je n’y comprenais strictement rien. C’est ce que montre bien cette scène de Le Péril jeune (1994) de Klapisch, où le personnage joué par Julien Lambroschini essaie en vain de reproduire le solo qu’il entend sur le disque de Ten Years After. C’est tellement juste ! En 1975, on écoutait des disques mais on n’avait aucun moyen de savoir comment se faisaient les choses. Ça a commencé a changé à partir du moment où j’ai acheté cette compilation donc, qui m’a permis de découvrir simultanément les Ramones et The Flamin’ Groovies. Tout à coup, il y a eu comme un appel d’air. Après, j’ai découvert le premier Lp de The Boomtown Rats. Generation X aussi. Tous les groupes qui étaient un peu à la frontière du Punk et de la Pop.

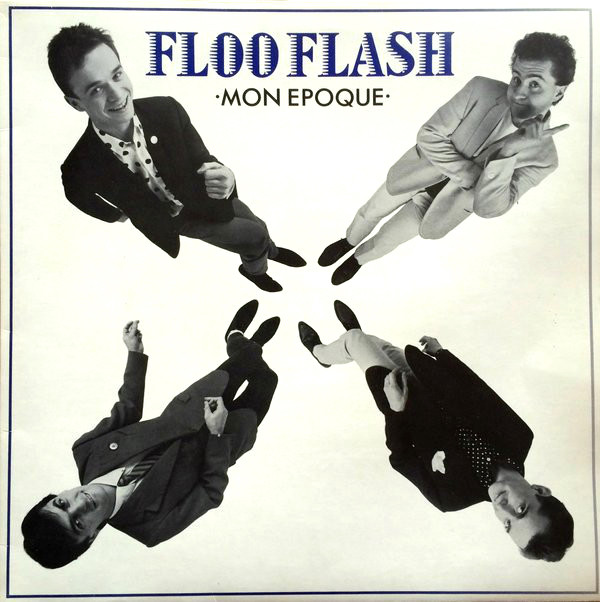

L’album – et notamment sa pochette – révèlent aussi une influence très Mod.

L’album – et notamment sa pochette – révèlent aussi une influence très Mod.

Oui, tout cela était lié à l’époque. J’étais devenu très fan de The Jam à partir de 1977. Je suis devenu une sorte de clone de Paul Weller : je pompais tout, le plus consciencieusement possible, du look au jeu de guitare. J’ai même une lettre de cette époque que Weller m’a envoyé pour me conseiller d’arrêter de tout copier ! (Rire) On l’avait croisé au Palace au moment de la sortie du Ep de Floo Flash, Mon Epoque, en 1983, et on lui avait passé le disque. Il avait écouté et il m’avait écrit pour m’expliquer qu’il trouvait ça bien joué mais que c’était trop calqué selon lui sur les premiers Jam. Il avait raison, en plus.

Est-ce que la question de la langue – français ou anglais – s’est posée au départ ?

Non, pas du tout. On voulait vraiment raconter nos histoires et on aurait été incapables de le faire en anglais. Rétrospectivement, je pense que c’était un bon choix. Tu vois : il y a un disquaire australien qui nous a commandés quelques exemplaires de l’album et qui, dans la présentation sur son site, a écrit que c’était une preuve que le français pouvait bien coller à ce genre de musique. Ça m’a fait plaisir. Et puis, dans les chansons, il y a des appuis phonétiques qui permettaient de pas être trop loin de l’anglais.

L’album s’ouvre justement sur une adaptation en français de Hanging On The Telephone, 1976 de The Nerves, déjà repris par Blondie. A quel moment avez-vous découvert ce titre ?

Tout est parti du choc qu’a représenté pour moi la sortie en 1983 de Everywhere At Once, le deuxième album de The Plimsouls. C’est vraiment un disque qui m’a aidé à prendre conscience de ce que je voulais faire musicalement et qui a été déterminant pour moi, bien au-delà de Floo Flash. Et puis, en étudiant un peu la question, on s’est aperçu que Peter Case était dans un groupe, The Nerves, dont Jack Lee était le guitariste. Et que c’était lui qui avait composé Hanging On The Telephone. On connaissait le hit de Blondie, mais je ne savais pas qu’il venait de là, au départ. Du coup, ça nous a semblé amusant d’enregistrer cette reprise, un peu comme un clin d’œil à The Nerves. Avec le temps, toutes proportions gardées, les liens entre les deux groupes sont apparus plus nettement : nous aussi, nous n’avons enregistré qu’un Ep et, un peu comme eux, nos enregistrements d’époque inédits ressortent en compilation après quarante ans ! (Sourire.)

Peut-être pourrait-on trouver un autre point commun dans un certain décalage par rapport à l’époque, également ?

Encore une fois, je ne suis pas en train de comparer Floo Flash à The Nerves en valeur absolue, loin de là. J’ai toujours été très surpris qu’ils n’aient pas eu davantage de succès : j’imagine qu’ils ont eu assez vite des problèmes relationnels mais, surtout, ils n’avaient aucun soutien d’aucune maison de disques au moment où ils ont publié ce fameux Ep, quasiment à compte d’auteurs. C’est vrai que c’est une question qui m’a souvent été posée, et qui ressort encore aujourd’hui : pourquoi vous n’avez pas été signés plus tôt sur une Major ? On oublie complètement le contexte de l’époque. En dehors de la variété mainstream, il n’y avait pas beaucoup d’opportunités et nous ne correspondions pas, c’est vrai à aucune des chapelles alternatives. Quand on parlait de Rock et encore plus de New-Wave, il fallait faire la gueule et se déguiser en corbeau. Et on arrivait avec un style assez pop et une bonne dose de… pas de dérision, non, mais une certaine forme de recul en tous cas. L’un des rares a l’avoir bien saisi et apprécié à l’époque, c’est Michka Assayas qui avait chroniqué le Ep en 1983 dans Rock & Folk. Mais, de manière général, on n’était pas très appréciés par le petit monde du rock français. Notre chanteur, notamment, n’était pas toujours très sérieux sur scène : il sautait partout, il était très démonstratif mais il n’était pas poseur du tout. Et ça, il y avait des gens qui détestaient.

Et vous n’avez pas pu bénéficier, au moins, d’une certaine forme de reconnaissance sur la scène locale, lyonnaise ?

On pouvait trouver des lieux où jouer où des premières parties à faire. Même sur Paris d’ailleurs. Mais, même si nous étions un peu les petits frères de Starshooter, la situation était très différente. Ils avaient réussi à attraper un wagon dans lequel nous ne sommes pas montés. Notre problème principal, c’est que nous n’arrivions pas à enregistrer assez de disques. C’est bien pour ça que je me retrouve aujourd’hui avec toutes ces chansons inédites à publier.

Comment s’est passé, justement, le passage en studio dont est issue toute la première face de Moderne, peu avant le split ?

La fin était proche, en effet. J’avais en tête l’histoire de Tears For Fears et notamment la manière dont Orzabal et Smith avaient géré la transition du groupe Mod de leur début – Graduate – vers la pop synthétique. Je me suis dit que ces mecs-là jouaient, au départ, un peu la même musique que nous et qu’ils étaient parvenus à obtenir un certain succès. Donc, que nous pourrions essayer de travailler davantage les arrangements en tirant parti des ressources du studio pour enregistrer, nous aussi, quelque chose de plus élaboré. Évidemment que, avec le recul, ce n’était pas forcément une très bonne idée.

En comparant les deux faces de l’album – le studio et le live – on a presque l’impression d’entendre deux groupes différents.

Attention ! Les morceaux n’ont pas tous été enregistrés à la même période. Certaines versions en concert datent de 1981 et les titres en studio de 1985. C’est assez normal qu’on entende une évolution.

Il y a quelque chose d’assez touchant, je trouve, dans ces morceaux où on entend presque parfois la lutte entre le groupe, ses chansons d’un côté et la forme que les éléments extérieurs essaient de leur imposer de l’autre.

Au milieu des années 1980, tout le monde voulait rentrer au Top 50. De ce fait, c’était devenu assez facile de signer un contrat et donc on signe. Mais sans doute trop tard, et pas dans des conditions idéales, loin de là. Pour beaucoup d’entre nous qui avons débuté entre 1978 et 1982, notre seul destin envisageable à moyen terme, la seule chose qui nous était proposée, c’était de devenir chanteur de variété. Je n’ai jamais très bien vécu cette perspective.

Et les conditions d’enregistrement elles-mêmes ? J’imagine qu’il n’était pas facile, même sur un plan technique, de produire cette musique que vous aviez en tête dans un studio français de l’époque ?

Vaste sujet, en effet ! Dans les années 1970 et début 1980, j’ai très rarement croisé des gens qui savaient enregistrer la musique que je voulais faire. Quand on a enregistré le premier Ep avec Philippe Dauga, le bassiste de Bijou, comme producteur, on avait aucune idée de comment se faisait un disque. Mais aucune, vraiment. Zéro de zéro. On avait vaguement travaillé sur une maquette avant, avec un ingénieur du son de la vieille école, mais c’est tout. Dauga nous avait déjà appris pas mal de trucs qu’il avait lui-même récupérés auprès de Dave Edmunds. Mais, paradoxalement, nous n’avons pas vraiment été en mesure de tirer profit de ses conseils et de cette expérience quand nous avons enregistré en 1985 au studio Polydor. Nous avons travaillé avec Paul Scemama qui était l’ingénieur du son de Gainsbourg et Dutronc dans les années 1970 et qui était donc très compétent dans son domaine, mais qui était totalement en décalage par rapport à nos références. C’est un problème que je ne suis parvenu à régler que bien plus tard, quand je suis parti enregistrer pour un album solo à Los Angeles avec Jeff Eyrich, le producteur du fameux album de The Plimsouls. Il m’a fait rencontrer beaucoup de musiciens que j’admirais énormément et avec lesquels j’ai pu travailler, notamment Marvin Etzioni de Lone Justice. Ce n’est qu’à ce moment-là, en 1993, que j’ai vraiment compris comment s’enregistrait la musique que j’aimais. A l’époque de Floo Flash, je n’en avais vraiment pas la moindre idée. Je faisais ce qu’on me disait de faire. Je trouvais que ça ne sonnait pas terrible, en général. Mais je ne savais pas ce qu’il fallait faire. L’exemple type, c’est la version de 500 KM qui est sur l’album. C’est une chanson que j’aime beaucoup et qui était importante dans notre répertoire, notamment en concert, parce qu’elle était très dynamique et participative. C’est Paul Scemama qui a eu l’idée curieuse de remplacer un solo de guitare par un solo de saxophone qui dénature un peu la fin du morceau. Les méthodes d’enregistrement elles-mêmes restaient celles de la variété traditionnelle : on enregistrait tout sur le click, d’abord la batterie, puis la basse puis le reste. On avait aucune maîtrise là-dessus et ce n’est qu’avec Marvin Etzioni que j’ai réalisé que ça pouvait être possible et préférable d’enregistrer tous les instruments en même temps pour obtenir un rendu très différent. Bien sûr, c’est un peu plus long et compliqué puisque, si quelqu’un se plante, tout le monde doit tout recommencer. Mais le son est vraiment différent. C’est vraiment quelque chose de culturel et je ne suis même pas sûr que ça ait beaucoup changé aujourd’hui.

C’est, en tous cas, une difficulté que je crois entendre chez beaucoup des groupes français de cette époque qui, comme Floo Flash, me donne presque l’impression d’enregistrer entre deux chaises, coincés en studio. Je pense à des chansons comme Jodie, 1987 des Innocents ou même au premier album des Avions – Les Avions, 1982. On entend la passion pour XTC ou Talking Heads dont ils témoignaient en interview, mais sans qu’elle parvienne à s’exprime.

Je connais bien Jean-Pierre Morgand des Avions et je peux te confirmer qu’ils étaient fans de XTC. Nous aussi, d’ailleurs. Mais je peux aussi te garantir que les conditions dans lesquelles les Avions ont enregistré leur premier album n’étaient pas du tout les mêmes que pour un album de XTC. Ça n’a rien à voir, ni en termes de moyens, ni, surtout, au niveau de la méthode. Et ça s’entend forcément. Je me suis souvent demandé d’où venait cette culture différente du studio et des ingénieurs du son. Je ne sais pas exactement, même si je suppose qu’il y a des éléments qui tiennent à la formation. Dans son bouquin, Geoff Emerick raconte bien comment, quand les Beatles sont arrivés à Abbey Road, ils ont dû batailler au début contre certains réflexes des techniciens et comment ils ont fait voler en éclats toutes les habitudes. Je ne sais pas s’il s’est produit une révolution équivalent en France. En tous cas, dans les années 1980, le studio était encore considéré comme le royaume du technicien et de ses trucs. C’est lui qui pouvait encore imposer son point de vue, contre celui des musiciens, pour appliquer des leçons apprises dans les écoles. Je me souviens d’un ingénieur du son qui m’avait demandé avec insistance de jouer de la manière la plus neutre possible, pour qu’on puisse bien entendre chaque note distinctement. Ce qui n’avait, évidemment, aucun sens. Ce genre de mauvais conseils était très fréquent.